Musée du quai Branly

Les jeunes artistes africains face au musée

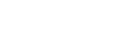

Pape Teigne Diouf, Ya-mack, 100x81cm, acrylique, collage et pastel sur toile.

Pape Teigne Diouf, Ya-mack, 100x81cm, acrylique, collage et pastel sur toile.(Photo : Lucien Heitz / Jean -Michel Gelmetti)

Comment de jeunes artistes africains ont-ils accueilli l’ouverture d’un musée dévolu aux objets en provenance de leur terre ancestrale, et le projet Branly a-t-il réveillé l’attention des galeristes et des collectionneurs sur la création contemporaine ? Les artistes peintres et plasticiens -Pape Teigne Diouf (Sénégalais) et Anne Yoro (Franco-Ivoirienne)-, ainsi que la journaliste responsable de la rubrique arts plastiques pour la revue Africultures,Virginie Andriamirado donnent leur point de vue.

Imprimer l'article

Envoyer l'article

Réagir à l'article

RFI : Comment avez-vous perçu, personnellement, la création d'un musée spécialement dévolu "aux arts et civilisations extra-européennes" ?

Pape Teigne Diouf : Je dis bravo, même si pour certains, ce musée représente avant tout le transfert du musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, héritier du vieux musée colonial, puis de celui de la France d’Outre-mer. Le lieu d’implantation du musée est situé au centre de la vie culturelle parisienne. Je me disais dans un premier temps, que ces objets devaient être rendus aux pays d’origine et que la place d’un tel musée devait être à Gorée ou sur un autre site d’Afrique symbolisant l’histoire de ces peuples. Mais les musées d’Afrique continuent d’être pillés et ce sont souvent les employés de ces institutions, ou des dirigeants des Etats africains qui sont au centre du trafic. Ces objets, qui appartiennent au patrimoine de l’humanité, dorment souvent dans des salons aux Etats-Unis et au Japon… La France détient un riche patrimoine culturel du fait de sa présence dans les colonies. Il est bien que cet héritage culturel soit partagé et qu’il trouve un lieu où il sera préservé durablement.

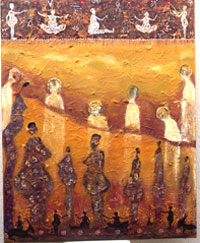

Anne Yoro, série Illusion.

(Photo : Anne Yoro)

Anne Yoro : Je pense également que c’est une excellente chose. J’espère que ce site saura créer une unité et présenter l’ensemble avec cohérence, qu’il s’agisse de collections récentes ou non. L’aspect pédagogique est important. J’espère que les textes mis à la portée du grand public sauront présenter les pièces exposées sans obliger le visiteur à fouiller dans son propre imaginaire. Dans le même temps, on peut s’interroger sur le fait que certaines pièces, considérées comme des chefs d’œuvre, soient exposées dans un lieu « à part » au lieu de côtoyer les grands maîtres européens dans les autres institutions déjà existantes ?

Virginie Andriamirado : La création d'un musée est une bonne nouvelle en soi. Elle le serait davantage si elle concernait un pays d'Afrique où les musées sont peu nombreux et où, lorsqu'ils existent, les moyens manquent pour les entretenir. La création à Paris d'un musée dévolu « aux arts et civilisations extra-européennes » est, à mon sens, plus une re-création qu'une création. Il part de fonds déjà existants qu'il tend à valoriser dans un nouvel espace contemporain, un peu grandiloquent à l'image d'un projet inscrit dans les traditionnels grands chantiers présidentiels. La question est de savoir si l'on cherche à valoriser un projet présidentiel et institutionnel ou si l'on cherche à valoriser le patrimoine de pays dont un certain nombre sont d’anciennes colonies françaises. Si, compte tenu de l'état d’abandon ou de délabrement de la plupart des musées africains, il est préférable que ces œuvres (pour certaines issues de pillages et de butins de guerre dans les ex-pays colonisés) soient conservées dans les musées occidentaux alors, des partenariats dignes de ce nom doivent s'établir avec ces musées. Il faudrait par exemple imaginer que ces musées africains puissent bénéficier de l’accès à la base de données du musée du Quai Branly comme outil de travail permanent pour les chercheurs.

RFI : Les différentes polémiques -qui ont porté sur le bien-fondé de ce musée et le choix de son nom de baptême- ont-elles au moins présenté l’avantage d’attirer l’attention des marchands sur les artistes africains contemporains ?

Virginie Andriamirado : « Arts premiers » fâchait tant qu’au final on a choisi comme nom de baptême son adresse. Heureusement que le musée n'a pas été construit rue de la Colonie dans le 13ème arrondissement ! Plus sérieusement, je n'ai pas le sentiment que toutes les discussions et polémiques sur ce musée aient contribué d'une quelconque façon à attirer l'attention des marchands sur les artistes africains contemporains. Les choses sont encore très cloisonnées, surtout en France. Ceux qui s'intéressent aux arts anciens ne s'intéressent pas pour autant aux expressions contemporaines. Voyez l'exposition Sénégal contemporain qui se tient actuellement au musée Dapper : l'accent est mis sur les artistes contemporains du Sénégal mais, pour ne pas dérouter les visiteurs, le musée présente en parallèle une exposition sur les masques. J'ai vu des personnes traverser la salle où sont exposés les artistes contemporains pour rejoindre celle des masques, sans même prendre la peine de s'arrêter sur leurs œuvres. Des artistes contemporains comme Romuald Hazoumé ou Soumégné se sont, chacun à leur façon, emparés du masque qu'ils inscrivent dans un processus de création résolument contemporain, interrogeant à la fois le passé et le présent. Si on prenait la peine de s'arrêter sur les œuvres des artistes contemporains de l'Afrique et de sa diaspora, on verrait avec quelle pertinence certains d'entre eux s'approprient l'idée du support traditionnel pour nous interpeller sur le présent.

Pape Teigne Diouf, "Diagamars", 160x200cm, technique mixte.

(Photo : Lucien Heitz / Jean -Michel Gelmetti)

Pape Teigne Diouf : Si l’expression artistique existe depuis la nuit des temps -même chez les tribus les plus retirées de notre planète- sa reconnaissance et sa valorisation reste tributaire des marchands, des galeristes et des collectionneurs qui décident tout à la fois ce qui doit se vendre, ce qui est à la mode, ce qui a le mérite d’être exposé. Ils le décident en fonction de leur propre sensibilité, souvent en fonction de leurs propres collections, en oubliant que « les goûts et les couleurs, ça se discute ». Aujourd’hui, même si les choses bougent un peu grâce à des manifestations telles que Africa Urbis, Africa Remix l’an dernier au centre Pompidou et grâce à des expositions organisées par le Musée Dapper, valorisant à la fois des artistes du continent et d’autres de la diaspora, il n’en demeure pas moins que les collectionneurs et les galeristes français restent très frileux à l’égard de l’art africain contemporain. Il reste un pas de géant à franchir en France, par rapport à New York, Londres ou Bruxelles, capitales beaucoup plus actives dans ce domaine. (http://patedi.multimania.com et http://membres.lycos.fr/patedi/)

Anne Yoro : Je travaille en marge des circuits qui ont pignon sur rue et des réseaux en vue. A ce titre, je ne suis peu-être pas bien informée sur l’intérêt manifesté pour l’art contemporain africain. Néanmoins, je m’interroge sur la capacité de certains acteurs culturels à pouvoir véritablement dialoguer : quand une société en domine une autre, politiquement et économiquement, il me semble qu’elle est peut-être sourde à certains codes et symboles qui ne sont pas les siens et qu’elle exerce aussi une influence sur la création de l’autre, à l’image de ce qu’elle en attend. Dans un contexte où les relations entre la France et ses colonies sont tendues, quand quelque 40 députés souhaitent l’abrogation de la loi Taubira, je m’interroge sur les chances de voir émerger un réel intérêt pour cet art africain dans « toutes ses dimensions ». (http://www.anneyoro.com/). (prochaine exposition : « l’Appel des étoiles », du 19 juin au 1er Juillet 2006, Buddhachannel, 206 rue La Fayette - 75010 Paris)

Anne Yoro, série Illusion.

(Photo : Anne Yoro)

Virginie Andriamirado : J’ajouterai que les artistes contemporains du continent africain et de sa diaspora ont peu de visibilité sur le marché de l'art international et dans les musées occidentaux. Lorsqu'ils y sont exposés, c'est le plus souvent dans le cadre d'expositions collectives -comme Africa Remix l’an dernier au Centre Pompidou- qui, pertinentes ou pas, ont tendance à noyer les individualités : cela peut contribuer à entretenir, du point de vue du public, un anonymat qui renvoie, d'une certaine manière, à l’anonymat des œuvres exposées dans les musées du type quai Branly. Musée qui, par ailleurs, ambitionne d'acquérir des œuvres d'artistes contemporains comme celle de l'Anglo-Nigérian, Yinka Shonibare. Yinka Shonibare est un artiste majeur, issu de la diaspora, déjà présent dans d'autres musées, ce qui témoigne d’une prise de risque limitée. Espérons que l'avenir du musée du quai Branly ne se limitera pas à un projet de prestige franco-français, mais qu'il saura aussi impliquer de manière novatrice les différents acteurs culturels des pays concernés par ses collections ! (www.africultures.com)

par Dominique Raizon

Article publié le 01/06/2006Dernière mise à jour le 01/06/2006 à 11:59 TU

Dossiers

prochaines expositions